今年で本学会も設立22年を迎えました。隔年で開かれるこの大会に、多くの会員の方がご参集頂き 、様々なアプローチでマザーグースについて研究を深めることが出来るよう願っています。また、今回は歴史の町、 岡崎での開催です。町の佇まいもお楽しみ下さい。

東海地区理事 弘山貞夫

プログラム

| 研究発表(1)石浜博之 | 研究発表(4)高屋一成 |

| 研究発表(2)鈴木直子 | 第一回マザーグース学会賞発表 |

| 研究発表(3)松村 恒 | 関西支部活動報告 |

| 「マザーグースの故郷を訪ねて」ツアー報告 | 研究発表(5)安藤幸江 |

- 9:30 受付 <午前の会場:会議室302>

- 10:00 開会の辞 藤野紀男(会長) 事務連絡など (司会)

- 10:10 午前の研究発表(各40分)

- (1)石浜博之

- 「小学校外国語活動における話題に関連するマザーグースの分類とその授業実践」

2008年の新「学習指導要領」で、小学校における「外国語活動」の実施が決定され、平成19年度には、全国の公立小学校21864校のうち97.1%にあたる21220校が英語活動を実施した。ここでは、Nursery Rhyme (=マザーグース) を授業で取り上げる際の話題別分類や、実践に取り入れた事例と児童たちの理解度調査の分析を報告し、「Hot cross buns!」の唄での実践の様子をDVDで紹介する。

実践事例は、上越市立Y小学校の5年生と6年生で、二回ずつ実施した。まず、唄をCDや教師が歌うかして、一度聴かせる。ライムの内容は児童が聞き取った単語から類推させる。それから教師が図や写真などを見せながら、「Hot cross bun」とは、丸い菓子パンで、表面に十字の印が付いており、イースターの時に食べることなどを説明する。教師が歌いながら、動作の手本をひととおりしてみせる。教師のあとについて児童に一小節ずつ歌わせる。歌えるようになったら、二人ずつのペアになって、歌いながら動作をつける。〔DVDの画像〕略

- (2)鈴木直子

- 「マザーグース童謡集のベストライム調査」

日本人の私たちが漠然と「これが“マザーグース”」と思っているものは、英米人がそう考えている唄と同じなのだろうか? 翻訳を通して親しんでいる唄は、「日本人の」「大人の」「編集者や訳者」の好みに偏っているのではないか? この疑問に対する手がかりとして、収録数が比較的少ない絵本や童謡集に掲載されている唄は、編者や選者が「これぞマザーグース」と思ったものが選ばれているのでは ないか、と考え、20篇以上80篇程度の絵本など33冊を調査した。33冊の内イギリスの本が22冊、11冊がアメリカの本。

この33冊全てに載っている唄は、ひとつもなかったのが、最初の驚きだった。最も多かったのは、「Humpty Dumpty」で、26冊の本に掲載されていた。しかし、アメリカの11冊だけを見ると、最も多かったのは、「There was an old woman lived in a shoe.」で、10冊に出ていた。

対比として、邦訳本5冊も調査し、邦訳にしかないものには、結婚に関する唄が4篇、「mad」など今では差別語にあたる単語が含まれている唄が4篇、「Lizzie Borden」など残酷とされる唄が3篇あった。やはり「大人好み」の傾向が見られる。

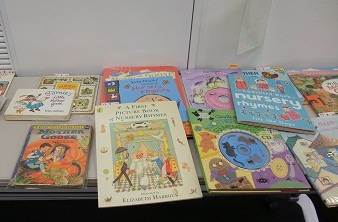

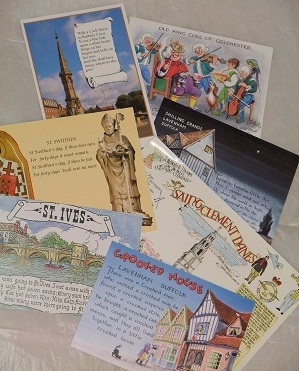

〔調査した絵本(一部)〕

- (3)松村 恒

- 「プロヴァーブ・ライムズをめぐって ―口承伝承の中で交錯する領域―」

諺=プロヴァーブの語句が含まれているマザーグースの唄がある。ここでは、ハリウェルのThe Nursery Rhymes of England, 1842の第五分類“Proverbs”に含まれている唄を素材として取り上げる。たとえば「There was a man of double deed / Sowed his garden full of seed. (後略)」(ODNR no.322)という唄は、「A man in words and not in deeds is like a garden of full of weed.」という諺からできたのではないか。この唄の古い形は、「A man of words and not of deeds is like a garden of full of weed」(GGG)と始まり、イギリスの古い諺集(Howell, 1659)にも同じ形で掲載されている。諺も、ナーサリーライムズも口承で伝えられていくものなので、諺が核となり、少しずつ詩としての形が整えられ、ナーサリーライムに変化していったと考えられる。

諺は、現代の詩にも、材料を提供している。たとえばArthur Guitermanという詩人の“A Proverbial Tragedy”という詩は、ほとんど全ての行が諺である。

- 12:10 昼食

- 13:00 <午後の会場:会議室303>

- 「マザーグースの故郷を訪ねて」 旅行参加者

- 昨年夏に企画された旅行の様子を写真をもとに報告していただきます。

コルチェスターは「Capital of “Mother Goose”」。というのも、町の名前が「コールの王様」にちなむこと、「ハンプティ・ダンプティ」という大砲が据えられた教会があること、「キラキラ星」の作者ジェイン・テイラーが詩を書いた当時住んでいた家があることと、3つもの唄と関係ある町はここだけ。バンベリーの白馬の貴婦人(fine lady)は、地元ではシーラ・ファインズという準男爵家の令嬢と信じられており、当時の女性としては珍しく、1697年頃国中を馬で旅行したというパンフレットを売っていた。このファインズ家の屋敷は今でもあり、藤野会長は、私たちのバスの運転手と交渉して、予定になかったが寄ってもらった。イギリスの労働者は組合の規定で、何時間運転したら何分休憩しなければならないと決まっている(!)ので、変な所で休憩にならないよう、ずいぶん苦労した、とのこと。

パブは、原則として地元住民のためにあるので団体客の予約は受けないのだが、何とかセント・アイヴズの「セブン・ワイヴズ」とヤムタンの「ハバードおばさんの家」とエクセターの「Cat & Fiddle」の予約が取れた。「セブン・ワイヴズ」では、唄とイラストが描かれたランチマットをコピーしてくれた。「ハバードおばさんの家」は、前は唄にちなんだメニューもあったが、今は持ち主が変わって中華レストラン。でも、唄の由来を書いた戸棚型のカードをくれた。「Cat & Fiddle」には、パブサイン、デザートメニューの表紙、カーテン、キッズルームの壁とあちこちに唄にちなんだイラストがあったが、みんな猫の顔が違う。

主なお土産は、コルチェスターでは「コールの王様」の絵はがきとティータオル(布巾)。ラヴェナムでは「キラキラ星」(ここにはテイラーが子どものとき住んだ家がある)と「曲がった家」の絵はがき。バンベリーでは絵はがきとティータオル。セント・アイヴズも絵はがき。プリマスでは、直感で買った少女の人形のスカートにクモがいて「マフェットちゃん」の大当たりも! 飯村さんは事前の調査で、ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館でハンプティ・ダンプティなどのハンカチを売っていることや、グッズがありそうな店を調べておいて、「ボー・ピープ」のお皿やエプロンなどをしっかり入手。その他、手で造る影絵の本に、「ハバードおばさんと犬」「コールの王様」が出ていることを田中(律)さんが帰国してから発見。

ラヴェナムの「曲がった家」。手前に片足で傾いている人が。

バンベリーの白馬の貴婦人の銅像。比較的近年に造られたもの

バンベリー土産のティータオル。白馬の貴婦人の図柄

エクセターのパブ「キャット&フィドル」

ロンドンの聖クレメント・デーン教会。「オレンジとレモン」の鐘が鳴るはずでしたが…。

- 14:00 午後の研究発表

- (4)高屋一成

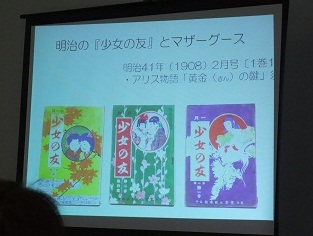

- 「明治、大正、昭和の『少女の友』とマザーグース」

明治時代の『少女の友』表紙『少女の友』(実業之日本社)は、明治41(1908)年から昭和30(1955)年まで続いた息の長い雑誌。創刊号から永代静雄翻案の「アリス物語」を掲載。しかし、ハートのジャックがタルトを盗む代わりに、アリスが金の鍵を盗むエピソードがあり、次第に原作と離れていく。大正時代になると、19巻1号(大正15年1月)から「アリスの不思議國探検」(玉村羊子訳)と題してきちんとした翻訳が連載され始める。大正15年7月の19巻7号の第七回には、「その席上で、僕は『ツヰンクル、ツヰンクル、小さな蝙蝠』といふ歌を歌つたんですよ。…」というマッド・ハッターのセリフがある。さらに昭和になると、「マザー・グースより」と冠して「駒鳥のうた」が野上彰の訳で10連訳されている。普通と少し違うところは、「死ぬのを見た」のが「ハエ」でなく「烏」になっている点と、「棺桶のおおいをかける」夫婦の鳥が「鷓鴣(しゃこ)」になっている点。

まとめてみると、明治時代の紹介では、「アリス」の物語はほとんど原型をとどめていないし、「マザー・グース」の語も出てこない。大正時代には、「アリス」の中のマザーグースのパロディもきちんと訳されている。また、「學術優等競争」として「Twinkle! Twinkle! Little star!」の訳を読者から募ったりもしている。昭和になると、「マザー・グースより」とはっきり示して、長い「コック・ロビン」の唄が10連も訳が掲載されるようになる。この変化には、大正時代の「マザー・グース・ブーム」の影響があると思う。

- 14:40 休憩

- 第一回マザーグース学会賞発表

栄えある第一回学会賞は、学会創立メンバーであり、当初より「会報」、『マザーグース研究』の編集を一手に引き受け、この20年間、遅滞なく発行してきた、東海支部理事・弘山さんに授与されました。

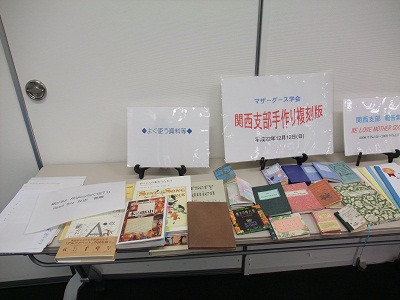

- 関西支部活動報告

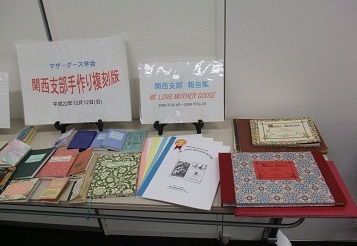

関西支部では、今まで数冊の古いマザーグース集の復刻版を作成してきた。2005年には、平野先生のコピーを元にTommy Thumb's Pretty Song Book (TTPSB) 、2006年にはTommy Thumb's Song Book、2007年にはThe Chapter of Kings、2009年にはTTPSBの改訂版を作った。改訂を作ったのは、安藤先生が大英図書館で現物を閲覧したときのメモから、平野先生のコピーは、 タイトルページを最初に綴じてあったので、見開き左右が違っていたことがわかったため。また、イラストは、平野コピーのものが不鮮明だったので、同じイラストをベアリングールドのThe Annotated Mother Goose (AMG)からとって、倍率を合わせて使っていたが、p.22の「Great A, little a」のイラストには原本では枠があったのに、AMGには枠がなかったので枠なしで掲載してしまった点も改めた。

復刻本を作る過程でいろいろなことがわかった。ページの右下にある単語は、次のページの最初の語で、これは製本職人が正しく折りを重ねられるように記されている記号であること。TTPSBに使われている「ロング・エス」は、『アルファベットの事典』によれば、小文字のエスの古い形で、10世紀頃になると単語末では短かい形で書かれるようになるが、16世紀までは、語末以外では長いエスも使われていた。 1744年刊行のTTPSBでは、語中にはロング・エスを使い、語末では短いエスを使っている。

インターネットでは、大英図書館所蔵のTTPSBとプリンストン大学所蔵のTTPSBの画像が見られるが、プリンストン大学の方は赤と黒で印刷されていることがわかった。

関西支部手作りの複製本と報告集

- 14:50

- (5)安藤幸江

- 「 "Two little dogs sat by the fire" とTurnspit Dog」

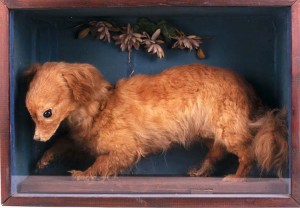

最後のターンスピット犬

Whiskeyの剥製"Two little dogs sat by the fire"という唄がある。パフィン・ブックの挿絵では、2匹の子犬が暖炉の前に置かれた、石炭の粉を入れるカゴの中に座っている。この4行の唄の最終行は、「If you don't speak then I must.」というもの。オーピーの『オックスフォード童謡辞書』では「speak」の所が「talk」になった形が掲載されている。この唄の初出は、1840年頃のラッシャーのチャップ・ブック。暖炉の中には薪を載せる台Andironがあるが、これのことを「dog-iron」または「firedog」などとも言う。これは2脚で1対のもの。

さて、『オックスフォード童謡辞書』のこの歌への解説に、興味深い記述がある。雑誌Notes & Queriesに、1854年掲載された、90歳の老婦人が「3匹の猫」の歌の終わりを教えてほしいという投書への応答の一通で、「それは猫ではなく犬の歌で、ターンスピットの2匹の犬に当てはまる」という指摘。それによれば、最終行は、「If you don't go in, I must.」となる。

「ターンスピット」とは何か、調べてみると、「昔、踏み車で焼き串を回すのによく使われた、長胴短脚の小型犬」(『リーダーズ英和辞典』)。居酒屋などで、暖炉の上の踏み車の中に犬が入って車を回すと、ヒモでつながった焼き串が回転する仕組み。チューダー王朝時代からアメリカ独立戦争頃まで盛んに使われたという。火のそばにいる勇気と肉を食べない忠誠心が要求され、緊張が強いられる仕事なので、2匹の犬でシフトを組んで働く。産業革命で「自動焼き串回転機」が発明され、ターンスピット犬を無用にした、とのこと。

ターンスピット犬がいなくなったので、「go in」という歌詞も消えて「speak」や「talk」に変わったと考えられる。

※ひとつの唄の背景に、「ターンスピット犬」の消滅という史実が浮かび上がってきたことには実に驚いた。

- 15:30 総会 藤野紀男(議長)

- 16:00 閉会

|

|

|

|

|

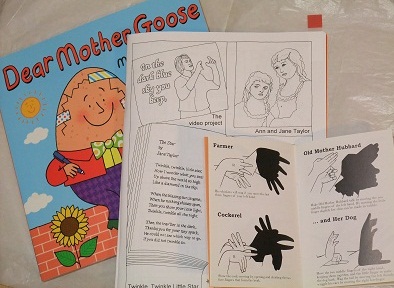

| イギリス土産。唄の歌詞入りの絵はがき | イギリス土産。右端は 「ハバードおばさん」と「彼女の犬」の影絵 |

関西支部の勉強会でよく使う参考書 | マザーグース・クッキー | 「ゴタムの3賢人」をもじったワイン 「Wine Men of Gotham」 |

|---|